Flüssiges Silizium bei 2.400°C als Energiespeicher

10. Dezember 2018

über

über

Weißglühendes, flüssiges Silizium könnte der Träger zur Speicherung enormer Energiemengen sein, die bei Photovoltaik und Windenergie gepuffert werden sollten. Laut MIT wäre das deutlich günstiger als Lithium-Ionen-Akkus und immer noch halb so teuer wie Wasserkraft-Pumpspeicher, der bisher billigsten Speicherform.

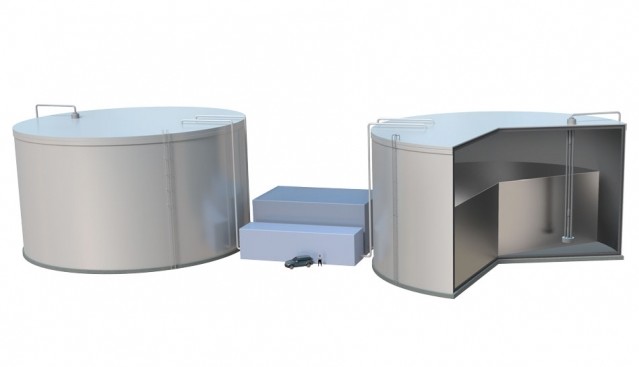

Silizium hat den Vorteil, dass es bei den anfallenden hohen Temperaturen nicht so korrosiv ist wie Metallsalze. Das Silizium würde flüssig bei 2.000°C in einem thermisch isolierten Tank aus Graphit gehalten. Leitungen mit Heizelementen verbinden den Basistank mit dem zweiten Energiespeichertank, in dem sich das flüssige Silizium bei 2.400°C befindet.

Durch Pumpen bei gleichzeitigem Aufheizen des Siliziums vom Basis- in den Speichertank wird überschüssige Energie aus dem Stromnetz aufgenommen und so gespeichert. Wenn wieder Energie benötigt wird, wird das Silizium vom Speicher wieder zurück in den Basistank gepumpt. Der Clou dabei ist, dass die Verbindungsrohre aufgrund der hohen Temperatur Licht mit hoher Energie abgeben. Dieses Licht kann dann mit speziellen Photovoltaik-Modulen wieder in elektrische Energie umgewandelt werden.

Es liegt nahe anzunehmen, dass dieses heiße Silizium sehr schnell mit dem Graphit der Wände der Speicher zu Siliziumkarbid reagiert und somit sehr korrosiv wirkt. Laut den Forschern konnten sie bei Tests mit Silizium bei 2.150°C für eine Stunde zeigen, dass sich zwar zunächst Siliziumkarbid bildet, aber lediglich als Schicht, die eine weitere Korrosion des Graphittanks verhindert.

Die Herstellung so großer Tanks aus einem Stück ist unpraktikabel. Von daher wurde vorgeschlagen, dass man die Einzelteile mit Schrauben aus Kohlefasern fixiert und die Zwischenräume mit einer Art flexiblem Graphit abdichtet. Letztes Jahr schon haben die Forscher eine Pumpe entwickelt, die flüssiges Silizium pumpen könnte. Sie ist im Guinness-Buch der Rekorde als die Pumpe mit der höchsten möglichen Temperatur registriert.

Laut MIT reicht ein einziger Speicher für die Pufferung von erneuerbarer Energie für eine Stadt mit 100.000 Wohnungen vollständig aus. Hierzu werden keine großen Anlagen mit Höhenunterschieden und keine Dämme etc. benötigt.

Die Forschungsergebnisse wurden in der Fachzeitschrift Energy & Environmental Science veröffentlicht.

Silizium hat den Vorteil, dass es bei den anfallenden hohen Temperaturen nicht so korrosiv ist wie Metallsalze. Das Silizium würde flüssig bei 2.000°C in einem thermisch isolierten Tank aus Graphit gehalten. Leitungen mit Heizelementen verbinden den Basistank mit dem zweiten Energiespeichertank, in dem sich das flüssige Silizium bei 2.400°C befindet.

Durch Pumpen bei gleichzeitigem Aufheizen des Siliziums vom Basis- in den Speichertank wird überschüssige Energie aus dem Stromnetz aufgenommen und so gespeichert. Wenn wieder Energie benötigt wird, wird das Silizium vom Speicher wieder zurück in den Basistank gepumpt. Der Clou dabei ist, dass die Verbindungsrohre aufgrund der hohen Temperatur Licht mit hoher Energie abgeben. Dieses Licht kann dann mit speziellen Photovoltaik-Modulen wieder in elektrische Energie umgewandelt werden.

Energiewandlung & Korrosion

Das Verfahren nennt sich TEGS-MPV (Thermal Energy Grid Storage-Multi-junction PhotoVoltaics). Die Energie wird dabei in der hohen Temperatur des Siliziums gespeichert. Bei der Lichtabgabe dienen die Verbindungsrohre als extrem intensive Lichtquelle. Auch dieser Teil muss natürlich sehr gut thermisch isoliert sein, denn mit der Qualität der Isolation steht und fällt die Effizienz einer solchen Speicheranlage. Trotz des weißglühenden Inhalts sind die Außenwände der Speicher lediglich auf Zimmertemperatur.Es liegt nahe anzunehmen, dass dieses heiße Silizium sehr schnell mit dem Graphit der Wände der Speicher zu Siliziumkarbid reagiert und somit sehr korrosiv wirkt. Laut den Forschern konnten sie bei Tests mit Silizium bei 2.150°C für eine Stunde zeigen, dass sich zwar zunächst Siliziumkarbid bildet, aber lediglich als Schicht, die eine weitere Korrosion des Graphittanks verhindert.

Die Herstellung so großer Tanks aus einem Stück ist unpraktikabel. Von daher wurde vorgeschlagen, dass man die Einzelteile mit Schrauben aus Kohlefasern fixiert und die Zwischenräume mit einer Art flexiblem Graphit abdichtet. Letztes Jahr schon haben die Forscher eine Pumpe entwickelt, die flüssiges Silizium pumpen könnte. Sie ist im Guinness-Buch der Rekorde als die Pumpe mit der höchsten möglichen Temperatur registriert.

Laut MIT reicht ein einziger Speicher für die Pufferung von erneuerbarer Energie für eine Stadt mit 100.000 Wohnungen vollständig aus. Hierzu werden keine großen Anlagen mit Höhenunterschieden und keine Dämme etc. benötigt.

Die Forschungsergebnisse wurden in der Fachzeitschrift Energy & Environmental Science veröffentlicht.

Mehr anzeigen

Weniger anzeigen

Diskussion (5 Kommentare)

Jan Hauß vor 6 Jahren

Fragt man die örtliche Feuerwehr wie man 1 t brennendes Silizium löscht (Antwort "gar nicht").

Die Idee die Strahlungsenergie per PV (max. Wirkungsgrad 29% nach A.E.) umzuwandeln und einen besseren Wirlungsgrad als ein Wasserspeicherkraftwerk zu erhalten - ist gelinde gesagt - zumindest fragwürdig.

Bei der Einheit "Energie für 100000 Wohungen" frage ich mich immer was da in Fußballfeldern ist. (Sind SI Einheiten wie MWh aus der Mode gekommen?).

Zudem möchte ich nicht in einer der 100000 Wohungen wohnen, wenn eines der Rohre bricht und das Viertel in einem extrem grellen Feuerball - durchaus einer Atomexplosion vergleichbar - in Sandstaub und Asche gelegt wird...

M.E. ist die SiC Bildung deren kleinstes Problem -

Uwe Zimmermann vor 6 Jahren

Und dann: warum ausgerechnet Silizium? Jedes flüssige Metall (Eisen, Aluminium,...) sollte ebenso geeignet oder ungeeignet sein.

Dr. Thomas Scherer vor 6 Jahren

Warum Silizium? Steht im Beitrag: Metalle sind bei den Temperaturen extrem korrosiv. Silizium passiviert sich selbst, ähnlich wie Aluminium mit der Oxischicht.

Jan Hauß vor 6 Jahren

( 2 Mg + SiO2 -> 2 MgO + Si )

Der Siliziumdampf und dessen fulminante Rückreaktion zu Sand haben grellers Licht gegeben als der Magnesiumblitz alleine ( 2 Mg + O2 -> 2 MgO ).

Nichtsdesto trotz wird das Zeug in den Mengen routinemäßig kaum je sicher beherrschbar sein. (Was man von 100 Jahren auch über das Verbrennen von Benzin auf offener Straße in den aufkommenden Explosionsmotoren gesagt hat. :-))

Die thermischen Verluste kann man m.E. mit großen Vakuumpanelen und geringer Oberfläche (große Anlage!) in den Griff kriegen. Nur - wenn dann mal was schief geht - dann ist "Schicht im Schacht". Die ganze Anlage müsste unter Argon laufen und einen Auffangbehälter zur Inertisierung des Si haben... Alles unter Sauerstoff, Sickstoff und Wasserabschluß - sonst Bumm.

Klaus Belsner vor 6 Jahren

b) Arbeiten im laufenden Betrieb fast unmöglich, wegen der hohen Temperaturen sobald man irgendeinen Zugang benötigt.

c) Das Material kann nicht induktiv durch Behälterwände oder Isolationsschichten hindurch aufgeschmolzen werden.

Ohnehin geht das ganze Projekt davon aus, dass man auf Teufel komm raus die Energiepreise noch erheblich unter das aktuelle Niveau senken muss. Mir fällt derzeit fast nichts ein, was an Energiekosten scheitert, abgesehen von einer Ausweitung der Raumfahrt.