Review: LimeSDR Mini

14. Juli 2020

über

über

Ein erster Testlauf mit dem LimeSDR Mini

Bei Experimenten und Entwicklungen wünscht man sich ab und an das Spektrum zu sehen, das die eigene Schaltung produziert. Manchmal ist es auch wichtig zu wissen, ob ein verbauter Empfänger ein Signal an einem bestimmten Standort empfangen könnte. Auch bei der Beseitigung von Störungen oder deren Analyse freut man sich, wenn man das passende Werkzeug zur Hand hat. Hierfür ist bei dem einen oder anderen ein RTL-SDR im Einsatz, vielseitig und billig. Diese Lösung funktioniert im Bereich zwischen 24 MHz und 1700 MHz, je nach verwendetem Tuner. Auch die Bandbreite, oder hier die Abtastrate, liegt in der Regel bei 2,4 MS/s und ermöglicht es so, 2,4 MHz im Spektrum maximal anzusehen. Außerdem können wir so auch nur Signale empfangen, das Generieren von Testsignalen ist so nicht möglich, wenn ab und an aber wünschenswert, um die eigenen Entwicklungen definiert zu testen.

Die Hardware

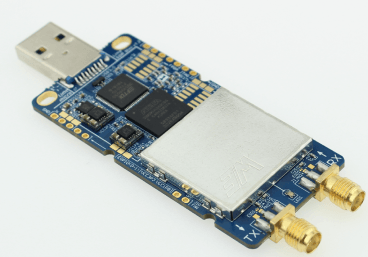

Um die eigene Antennen anschließen zu können, steht je ein SMA-Connector bereit, die gut lesbar mit RX oder TX gekennzeichnet sind. Die Möglichkeit mehrere Antenne für das Senden und Empfangen anzuschließen wie beim großen Bruder wurde hier nicht umgesetzt, um die Kosten der Hardware zu reduzieren. Neben dem Transreceiver und der USB-Bridge sitzt in der Mitte des Ganzen ein MAX10 FPGA, der hier die Kommunikation zwischen dem Transreceiver und der USB-Bridge steuert. Der Bitstream, der für den FPGA nötig ist, kann mit der freien Version des Intel Quartus generiert und mit dem passenden Tool in den FPGA geladen werden.

Mit den Datenblättern und den Schaltplänen kann somit der FPGA mit einem neuen Bitstrom versorgt werden, um die Hardware für die eigenen Bedürfnisse anzupassen, wie man an der Arbeit von Gaspar Karm sehen kann. Doch wenn wir nun ein Signal erzeugen, sind wir für die Frequenzstabilität auf Güte des Referenztaktes angewiesen. Auf dem Board ist ein 40 MHz VCTCXO mit +/1ppm (RTX5032A) von Rakon verbaut, wer diesen nicht für seine Anwendungen nutzen möchte oder kann, hat die Möglichkeit eine eigene Referenz für das System anzuschließen. Auf dem Board sind passende UL.F Connectoren vorgesehen, um die interne Referenz zu vermessen, oder aber von einer externen Quelle einen anderen Takt einzuspeisen, wobei letzteres das Entfernen von einem Paar Widerständen erfordert. Doch nicht nur die technischen Daten für das SDR sind wichtig, sondern der Software-Support genauso.

Treiber und Software

Wer sich mit der Software beschäftigt, wird feststellen, dass viele der Tools aus der Linux-Welt in Richtung Windows portiert wurden. Die genannten Tools, sowie weitere, stehen für die gängigen Linux Distributionen bereit und können dort meistens direkt über die Paketverwaltung installiert werden. Diese sind hier auch nicht auf die X86/AMD64 Architektur beschränkt, ein Betrieb des LimeSDR Mini am Raspberry Pi 3B+ ist möglich, was mit dem Aufbau von GSM-Stationen schon bewiesen wurde. Und auch jene von uns, die mit einem Mac unterwegs sind und auf das MacOS nicht verzichten wollen oder können haben einen passenden Katalog an Software zur Auswahl, auch wenn es hier bedeutet, dass man manchmal um das selber Kompilieren von Code nicht herum kommt.

Testlauf

Das Labor selber bietet keine guten Empfangsbedingungen, was wir schon bei der Entwicklung des piRadio feststellen konnten. Neben dem Empfangstest wurde kurz ein Sendetest unter Laborbedingungen durchgeführt.

Die kompakte Baugröße ist sehr angenehm, wenn es darum geht, das SDR in einem Blechgehäuse zu verstauen, hat aber den Nachteil der hohen Bauteildichte. Durch die Nähe der Komponenten zueinander ist das Abschirmen ungewollter Störungen durch diese auf den Empfangspfad nicht einfach. So sind hier einige Kompromisse nötig gewesen was Preis, Größe und Performance angeht. Einige Nebeneffekte werden im myriadrf-Forum besprochen.

Zusammenfassung

Vor dem Einsatz sollte noch einmal ein prüfender Blick auf die Eigenheiten der miniaturisierten Variante gelegt werden. Eventuell wird dann doch der eine oder andere noch den LimeSDR Mini etwas modifizieren, um die Nebeneffekte der Miniaturisierung zu umgehen. Ungeachtet dessen ist das LimeSDR Mini, mit einem Preis von 180 Euro, eine interessante Hardwarebasis die durch den weiten Frequenzbereich und die Sende- und Empfangsbandbreite auffällt. Für jene, die in ihrem Labor eine Möglichkeit suchen Testsignale zu erzeugen, die breitbandig sind und jenseits der 900 MHz liegen, stellt das LimeSDR ein preiswerte Möglichkeit dar, dieses zu erreichen.Mehr anzeigen

Weniger anzeigen

Diskussion (0 Kommentare)